Als Phänographie bezeichne ich definitorische Bestimmungen, in welchen nicht die Sache selbst zur Kenntnis gebracht wird, sondern mit welchen als bekannt vorausgesetzten Wörtern die Sache schliesslich behandelt werden soll. Sie dienen in einem noch nicht begrifflichen Sinn der Verdeutlichung, worum es überhaupt gehen soll, und was später durch schärfere Abgrenzungen, Ordnungen und Klassifikationen genauer bestimmt werden soll. Phänographische Auseinanderlegungen gehören zu den definitorischen Bemühungen in einem weiteren Sinn, es geht also nicht, wie in eigentlichen Definitionen, um möglichst präzise Bestimmungen des genus proximum und der differentia specifica zu Klassifikationszwecken, sondern zunächst nur um Heraushebungen relevanter Züge dessen, wovon die Rede sein soll, wobei sich aber erste Abgrenzungen zwangsläufig mitergeben. Das phänographische Verfahren hat nichts zu tun mit der Phänomenologie von E. Husserl, in welcher durch schrittweises Absehen von den alltäglichen Gegebenheiten philosophische Ursprungsaussagen möglich sein sollen. Die Phänographie dient nur der deskriptiven Verdeutlichung der je verwendeten Sprache.

In der folgenden phänographischen Kennzeichnung der menschlichen Tätigkeit stelle ich das alltägliche Vorwissen einer geringfügig expliziteren Form seiner selbst gegenüber. Bestimmte Züge dessen, was jeder eigentlich ohnehin über seine Tätigkeit weiss, soll damit durch umgangssprachliche Umschreibung besser besprechbar werden.

Handlung und Tätigkeit – Deutungszusammenhang

Als Tätigkeit bezeichne ich ein jeweils bestimmtes Tun jenseits von konkreten Handlungen. Das Ausüben einer Tätigkeit mit einem Ziel bezeichne ich als Handlung. Schreiben ist die Tätigkeit, einen Brief schreiben, ist eine Handlung. Ich schreibe eigentlich nie, ich schreibe immer etwas. In der Volksschule lerne ich schreiben quasi unabhängig davon, wozu ich es brauchen kann. Dabei geht es um die Tätigkeit, aber in einem sehr spezifischen Sinn, den ich als üben oder lernen bezeichne. Der Sinn liegt dabei nicht im Aufgeschriebenen. In höheren Schulen lerne ich dann, wie man einen Brief schreibt. Dabei wird vorausgesetzt, dass ich schreiben kann. Der Sinn liegt dann in der rhetorischen Anordnung des Aufgeschriebenen.

lerne ich schreiben quasi unabhängig davon, wozu ich es brauchen kann. Dabei geht es um die Tätigkeit, aber in einem sehr spezifischen Sinn, den ich als üben oder lernen bezeichne. Der Sinn liegt dabei nicht im Aufgeschriebenen. In höheren Schulen lerne ich dann, wie man einen Brief schreibt. Dabei wird vorausgesetzt, dass ich schreiben kann. Der Sinn liegt dann in der rhetorischen Anordnung des Aufgeschriebenen.

Ich nehme wahr, dass jemand schreibt, weil ich sein Verhalten als schreiben deute. Das kann ich nur, wenn ich weiss, was schreiben ist. Ich muss Schrift erkennen und wissen, wozu man etwas schreibt. Dieses Wissen bezeichne ich als Deutungszusammenhang. Wenn ich das Handeln des Schreibenden nicht als Handlung deute, kann ich Operationen erkennen, durch welche beispielsweise Tinte auf einem Papier so verteilt wird, dass bestimmte Figuren entstehen. Auch in diesem Fall kann ich erkennen, dass der Schreibende etwas tut, auch wenn ich nicht erkennen kann, welches Ziel er damit verfolgt.

Herstellende Tätigkeit

Ich unterscheide Tätigkeiten mit einem unmittelbareren von solchen mit einem mittelbaren Sinn. Ich esse und trinke. Ich kann sammeln und jagen. Das machen viele Tiere auch. Sie machen es mir in dem Sinne vor, dass sie damit – wie ich – ihren leiblichen Stoffwechsel organisieren. Die Teile dieser Tätigkeiten, die ich nicht selbst ausführen muss, bezeichne ich als Arbeit, die anderen als Konsumption. Zur Konsumption rechne ich auch Tätigkeiten wie Schwimmen, Wandern oder Lesen, die sich selbst genügen.

Tätigkeiten mit einem mittelbaren Sinn beziehen sich auf anschliessende Tätigkeiten, ohne die sie keinen Sinn hätten. Das Anbauen von Korn wäre sinnlos, wenn das Korn nicht konsumiert würde. Zu den mittelbaren Tätigkeiten gehören insbesondere auch die herstellenden Tätigkeiten. Als herstellende Tätigkeit bezeichne ich Tätigkeiten, bei welchen ein materieller Gegenstand hergestellt wird. Es geht dabei also nicht darum, gedankliche Beziehungen oder mentale Pläne im umgangssprachlichen Sinn herzustellen, sondern darum, Material zu formen, wodurch ein Artefakt entsteht.

Exemplarisch für mittelbare Tätigkeiten ist das Herstellen von Werkzeugen, die immer als Mittel verwendet werden. Jedes Herstellen entwickelt sich zu einem Herstellen mittels Werkzeugen. Bei hergestellten Gegenständen unterscheide ich Arbeits- und Konsumtionsmittel. Mit einem Messer kann ich arbeiten, mit einer Brücke oder einem Haus nicht. Arbeitsmittel bezeichne ich als Werkzeuge. In der Produktion verwende ich Produktionsmittel, wozu ich auch Konsumptionsmittel rechne, die nicht unmittelbar konsumiert werden.

Jedes Mittel steht für etwas anderes. Eine Brücke stelle ich her, weil ich auf die andere Seite will, ein Messer, weil ich etwas schneiden will. Eigentliche Werkzeuge sind in diesem Sinne aber Mittel, die für andere Mittel stehen. Und soweit sie Gegenstände sind, sind sie Gegenstände, die für etwas stehen. Dass ein Gegenstand für etwas steht, liegt in dessen Gegenstandsbedeutung, die ich dem Gegenstand gebe, wenn ich ihn herstelle. Wenn ich etwas herstelle, weiss ich, wozu ich es tue. Wenn ich bei einer Ausgrabung ein Artefakt finde, kann ich vielleicht nicht erkenne, wozu es ist, ich muss es deuten, aber ich stelle keine Artefakte her, sondern Gegenstände mit einer Bedeutung.

Ich kann einen Hammer zum Schmieden einer Sichel verwenden. Ich kann einen Hammer auch als Briefbeschwerer verwenden. Dann erfüllt der Hammer eine Funktion, die nichts mit seinem Zweck zu tun hat. In beiden Fällen dient er mir als Mittel. In einem gewissen Sinn verweist der Hammer durch seinen Zweck auf eine Sichel. Wenn ich einen Hammer sehe, sehr ich, was ich mit dem Hammer machen kann, wozu er hergestellt wurde, was seine Bedeutung ist. Warum oder wie ich das erkennen kann, weiss ich nicht, das ist Teil meiner Natur.

Dass Gegenstände, insbesondere Werkzeug, auf etwas verweisen, macht sie nicht zu Symbolen. Sie werden nicht dazu hergestellt, auf etwas zu verweisen. Ich kann die Bedeutung eines Werkzeuges aber nicht erkennen, ohne zu erkennen, worauf es verweist. Ein Werkzeug fungiert in diesem Sinn auch als externes Gedächtnis. Es erinnert mich immer auch an die Tätigkeiten, für die ich es verwenden kann.

Wenn ich ein Werkzeug herstelle, weiss ich auch, dass es als Gedächtnis fungiert, dass ich dessen Bedeutung jederzeit wiedererkennen kann. Es gibt viele Mensch-Tier-Vergleiche, in welchen problematisiert wird, dass Tiere, die gegenständliche Mittel herstellen, diese nur ad hoc benutzen, so wie ich etwa in einer gegebenen Situation einen Stein oder einen Stock benutze, ohne ihn dann aufzubewahren. Hier spielt aber keine Rolle, was Tiere machen oder können und was nicht. Hier geht es darum, dass ich erkenne, dass ich hergestellte Bedeutungen wiedererkennen und dass ich künftige Gebrauchssituationen antizipieren kann.

Ich kann insbesondere auch Gegenstände herstellen, die keinen anderen Zweck haben, als als Verweise zu dienen. Solche Gegenstände bezeichne ich als Symbol.

Zeichnung und Zeichen

Warum ein Hammer wie ein Hammer aussieht, rechne ich der Natur zu. Natürlich kann man in der Entdeckung des Hebels und im Stil des Hammers Erfindungen sehen. E. Kapp begründete seine, und damit die Technikphilosophie insgesamt mit einer skurilen Organprojektion, in welcher der Hammer (er spricht von der Axt) die Form des menschlichen Armes hat. Im Film Space Odyssey zeigt S. Kubrik einen Oberschenkelknochen mit dem Kopf an einem Ende als ersten Hammer, der von einem Noch-Tier verwendet wird.

E. Kapp begründete seine, und damit die Technikphilosophie insgesamt mit einer skurilen Organprojektion, in welcher der Hammer (er spricht von der Axt) die Form des menschlichen Armes hat. Im Film Space Odyssey zeigt S. Kubrik einen Oberschenkelknochen mit dem Kopf an einem Ende als ersten Hammer, der von einem Noch-Tier verwendet wird.

Als Hammer bezeichne ich ein Werkzeug, bei welchem zwei Teile so verbunden sind, dass das eine als Stiel und das andere als Kopf, mit welchen aufgeschlagen wird, dient. Die Verbindung zwischen Kopf und Stiel ist dabei das technische Problem, das gelöst werden muss. Es gibt sehr viele Varianten, einige sind aktuell rezent, das heisst noch in Gebrauch, andere haben sich nicht sehr bewährt. Bei Menschen, die in technisch unentwickelten Gebieten leben, gibt es noch sehr einfache Verbindungen zwischen den Stiel und Kopf. Aber die eigentliche Form des Hammers liegt auf der Hand. Sie als Erfindung zu bezeichnen, ist Teil einer erfundenen Geschichte, die hier keine Rolle spielt. Im Kontext dieser Phänographie ist sinnenklar, was ein Hammer ist und wie ein Hammer aussieht – auch wenn kein Mensch weiss, wie der erste Hammer gemacht wurde und warum der Gegenstand Hammer heisst.

Ich kann einen Hammer herstellen oder einen Hammer zeichnen – wenn ich es kann. Beides ist Gattungsvermögen, unabhängig davon, ob ich gerade diese Fähigkeiten nicht oder nicht sehr entwickelt habe. In beiden Fällen stelle ich einen Gegenstand her, indem ich Material forme. Die Formen sind in gewisser Hinsicht analog. Der gezeichnete Hammer sieht in dieser Hinsicht wie der hergestellte Hammer aus. Die Zeichnung des Hammers verweist durch die analoge Form auf den Hammer. Ein Hammer, der wie ein anderer Hammer aussieht, ist in diesem Sinne kein Verweis, sonder ein Hammer. Die Zeichnung dagegen kann ich nicht nur nicht als Hammer verwenden, ich erkenne auch, dass sie kein Hammer ist, also für etwas anderes hergestellt wurde. Ceci n‘ est pas un marteau.

So wie ich den Zweck des Hammers erkenne, erkenne ich auch den Zweck der Zeichnung. Sie verweist auf den Hammer. Und so, wie ich den Hammer jenseits seines Zweckes, beispielsweise als Briefbeschwerer verwenden kann, kann ich auch die Zeichnung jenseits ihres Zweckes deuten. Ich kann sie beispielsweise als Kunstwerk betrachten und ihr so eine Funktion zuschreiben, die mit dem Zweck des Abbildens nichts zu tun hat.

Wenn ich eine Zeichung als Mittel zum Verweis herstelle, stelle ich ein Symbol her. Das Symbol ist ein Mittel zum Verweisen. Es steht für etwas anderes, und ich kann erkennen, wofür es steht, wofür es hergestellt wurde, was seine Bedeutung ist. Dass ich eine Zeichnung als Verweis betrachte, betrachte ich als naturgegeben. Ich erkenne durch Rauch ein für mich nicht sichtbares Feuer, durch Spuren im Schnee meinen Vorgänger und durch dunkle Wolken, dass es regnen wird. Natürlich kann ich mich im Einzelfall irren, hier geht es aber darum, dass ich die Zusammenhänge erkenn, und allenfalls auf Erfahrungen zurückführe, wenn ich eine vermeintliche Erklärung dafür will.

Eine Wolke ist kein Symbol, weil sie nicht hergestellt wird, ich bezeichne sie als Anzeichen und sage durch die Vorsilbe, dass sie kein eigentliches Zeichen ist. Spuren und Rauchzeichen können absichtlich produziert werden, darauf werde ich später zurückkommen.

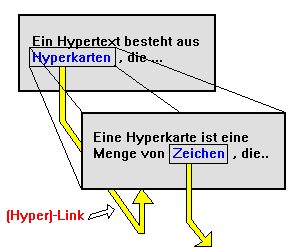

Die Zeichnung bezeichne ich als ikonisches Symbol, weil ich förmlich sehe, wofür sie steht, auch wenn ich nicht weiss, was mir mit der Zeichnung mitgeteilt werden soll. Dass Zeichnungen als Kommunikationsmittel dienen können, ist zunächst sekundär. Ich kann gut für mich zeichnen, und weil ich kein Künstler bin, tue ich es gelegentlich sogar. Die Zeichnung ist nur eine – sehr anschauliche – Form des gegenständlichen Verweisens. Ich kann die Zeichnung auf ein Zeichen reduzieren, das nicht mehr zeigt, worauf es verweist, sondern nur noch zeigt, dass es verweist. Eigentliche Symbole sind vereinbart. Worauf die Buchstabenkette „Tisch“ verweist, muss ich lernen. Ich muss die Vereinbarung kennen.

Ich stelle Symbole für mich als externe Gedächtnisse her. Wenn ich beispielsweise einen Einkaufszettel schreibe, muss nur ich wissen, welche Zeichen wofür stehen, aber ich muss es im Lebensmittelgeschäft immer noch wissen. Wenn ich ein X für Nudeln verwende, erinnert mich das X beim Einkaufen daran, dass ich Nudeln kaufen will, aber wofür, dass das X steht, mache ich in hinreichend einfachen Fällen keinen weiteren Zettel. Ich weiss aber, dass es Wörterbücher gibt, die als Zettel für Zettel fungieren.

Der wohl typische oder ursprüngliche Fall von Symbolen sind Markierungen wie Kerben oder Gravuren, beispielsweise ein Anzahl Striche, die für eine Anzahl von Gegenständen steht. Kerben auf einem Pfeilbogen können unter anderem etwa auf eine Anzahl erlegter Opfer oder auf einen bestimmten Besitzer verweisen. Es sind Symbole, die der Hersteller quasi mit sich selbst vereinbart.

Der Zweck der Symbole verlangt, dass verschiedene Symbole auf verschiedene Referenzobjekte verweisen und dass ich entsprechend viele verschiedene Sybole herstellen und unterscheiden kann. Ich kann Symbole so kombinieren, dass weitere Symbole entstehen. Ich kann dabei – wie es etwa die Chinesen tun – elementare Symbole zusammensetzen. Ich kann Symbole aber auch aus „Zeichenkörper“ zusammensetzen, die für sich keine Symbole sind. Das Symbol „Tisch“ besteht aus einer Aufreihung von Buchstaben. Bestimmte Symbolfolgen bezeichne ich als Texte, die Symbole, die ich in Texten verwende, bezeichne ich als Schriftzeichen, sie sind Elemente von Schriften. Das, was ich als Schrift überhaupt bezeichne, ist – wie Sprache – keine Erfindung sondern ein Deutungszusammenhang, durch den ich das Schreiben als solches, also als Textherstellung erkenne. Schrift ist typografieabstrakt generalisiert, sie differenziert die Schriftzeichen ohne deren konkrete Form (Glyphe) festzulegen, was für Handschriften zwingend ist und die Typografie, die sich mit der Form von konkreten Schriftzeichen befasst, möglich macht.

Fortsetzung: Reflexion der Phänographie

Zusammenhang mit den im Rahmen meines Studiums recht zufällig besuchten Vorlesungen zur Einführung ins ‚ Kapital‘ von W. Haug gelesen, was aber auch meine Leseweise des Kapitals mitbestimmt und andere Bücher nahegelegt hat, die auch auf meiner Liste stehen. Zum einen das Projekt Automation und Qualifikation und zum andern die Kritische Psychologie. Von beidem hätte ich ohne W. Haug wohl nie etwas erfahren.

Zusammenhang mit den im Rahmen meines Studiums recht zufällig besuchten Vorlesungen zur Einführung ins ‚ Kapital‘ von W. Haug gelesen, was aber auch meine Leseweise des Kapitals mitbestimmt und andere Bücher nahegelegt hat, die auch auf meiner Liste stehen. Zum einen das Projekt Automation und Qualifikation und zum andern die Kritische Psychologie. Von beidem hätte ich ohne W. Haug wohl nie etwas erfahren. irgendwie gearteten inhaltlichen Bedeutung, die mittels Text übermittelt werden soll, sondern darin, wozu ich Text als solchen herstelle, unabhängig davon, was ich darin (be)schreibe. Ich schreibe, damit ich oder ein anderer

irgendwie gearteten inhaltlichen Bedeutung, die mittels Text übermittelt werden soll, sondern darin, wozu ich Text als solchen herstelle, unabhängig davon, was ich darin (be)schreibe. Ich schreibe, damit ich oder ein anderer  materielle Gegenstände herstelle. Wenn die Zeichnung nur als Zeichen dienen muss, kann sie sehr einfach sein, was die Logogramme der chinesischen Schrift als vormalige Zeichnungen zeigen. Der wohl ursprüngliche Fall von eigentlichen Symbolen sind Markierungen wie Kerben oder Gravuren, beispielsweise ein Anzahl Striche, die für eine Anzahl von Gegenständen steht, die gerade nicht zuhanden sind. Kerben auf einem Pfeilbogen können unter anderem etwa auf eine Anzahl erlegter Opfer oder auf einen bestimmten Besitzer verweisen. Es sind Symbole, die ich als Hersteller quasi mit mir selbst vereinbare. Ich weiss, woran mich die Kerben oder eben auch bestimmte Zeichnungen erinnern sollen. Auch wenn kein anderer Mensch wissen oder erkennen kann, worauf ich verwiesen habe.

materielle Gegenstände herstelle. Wenn die Zeichnung nur als Zeichen dienen muss, kann sie sehr einfach sein, was die Logogramme der chinesischen Schrift als vormalige Zeichnungen zeigen. Der wohl ursprüngliche Fall von eigentlichen Symbolen sind Markierungen wie Kerben oder Gravuren, beispielsweise ein Anzahl Striche, die für eine Anzahl von Gegenständen steht, die gerade nicht zuhanden sind. Kerben auf einem Pfeilbogen können unter anderem etwa auf eine Anzahl erlegter Opfer oder auf einen bestimmten Besitzer verweisen. Es sind Symbole, die ich als Hersteller quasi mit mir selbst vereinbare. Ich weiss, woran mich die Kerben oder eben auch bestimmte Zeichnungen erinnern sollen. Auch wenn kein anderer Mensch wissen oder erkennen kann, worauf ich verwiesen habe.

Den Ausdruck Reflexion verwende ich homonym auch für das Abprallen einer Welle an der Grenzfläche zwischen zwei Medien, etwa an einem Spiegel, in der Art, dass die Welle in jenem Medium zurückläuft, in welchem sie gekommen ist. Der Spiegel zeigt mir dadurch ein Bild von mir. Eine Fotografie, die mich zeigt, oder ein entsprechendes Gemälde erfüllt dieselbe Funktion als hergestellter Gegenstand ohne diese physikalisch gesehene Reflexion. In all diesen Fällen sehe ich nicht mich, sondern meinen Körper zu einer je bestimmten Zeit. Die Metapher, die nicht die Lichtwelle bezeichnet, reflektiert, dass ich mich selbst durch die Verwendung eines hergestellten Gegenstandes wie eines Spiegel oder eines Bildes wahrnehmen kann.

Den Ausdruck Reflexion verwende ich homonym auch für das Abprallen einer Welle an der Grenzfläche zwischen zwei Medien, etwa an einem Spiegel, in der Art, dass die Welle in jenem Medium zurückläuft, in welchem sie gekommen ist. Der Spiegel zeigt mir dadurch ein Bild von mir. Eine Fotografie, die mich zeigt, oder ein entsprechendes Gemälde erfüllt dieselbe Funktion als hergestellter Gegenstand ohne diese physikalisch gesehene Reflexion. In all diesen Fällen sehe ich nicht mich, sondern meinen Körper zu einer je bestimmten Zeit. Die Metapher, die nicht die Lichtwelle bezeichnet, reflektiert, dass ich mich selbst durch die Verwendung eines hergestellten Gegenstandes wie eines Spiegel oder eines Bildes wahrnehmen kann. lerne ich schreiben quasi unabhängig davon, wozu ich es brauchen kann. Dabei geht es um die Tätigkeit, aber in einem sehr spezifischen Sinn, den ich als üben oder lernen bezeichne. Der Sinn liegt dabei nicht im Aufgeschriebenen. In höheren Schulen lerne ich dann, wie man einen Brief schreibt. Dabei wird vorausgesetzt, dass ich schreiben kann. Der Sinn liegt dann in der rhetorischen Anordnung des Aufgeschriebenen.

lerne ich schreiben quasi unabhängig davon, wozu ich es brauchen kann. Dabei geht es um die Tätigkeit, aber in einem sehr spezifischen Sinn, den ich als üben oder lernen bezeichne. Der Sinn liegt dabei nicht im Aufgeschriebenen. In höheren Schulen lerne ich dann, wie man einen Brief schreibt. Dabei wird vorausgesetzt, dass ich schreiben kann. Der Sinn liegt dann in der rhetorischen Anordnung des Aufgeschriebenen. E. Kapp begründete seine, und damit die Technikphilosophie insgesamt mit einer skurilen Organprojektion, in welcher der Hammer (er spricht von der Axt) die Form des menschlichen Armes hat. Im Film Space Odyssey zeigt S. Kubrik einen Oberschenkelknochen mit dem Kopf an einem Ende als ersten Hammer, der von einem Noch-Tier verwendet wird.

E. Kapp begründete seine, und damit die Technikphilosophie insgesamt mit einer skurilen Organprojektion, in welcher der Hammer (er spricht von der Axt) die Form des menschlichen Armes hat. Im Film Space Odyssey zeigt S. Kubrik einen Oberschenkelknochen mit dem Kopf an einem Ende als ersten Hammer, der von einem Noch-Tier verwendet wird.

die ich exemplarisch anordne. Ich stelle unter anderem Buchstaben her, die ich zu Wörtern und Sätzen anordne. Exemplare sind keine Kopien, aber ihre Form geht dem jeweiligen Herstellen voraus. Ich kenne die Form der Buchstaben, die ich herstelle und ich kenne die Wörter, die ich durch die Anordnung der Buchstaben herstelle.

die ich exemplarisch anordne. Ich stelle unter anderem Buchstaben her, die ich zu Wörtern und Sätzen anordne. Exemplare sind keine Kopien, aber ihre Form geht dem jeweiligen Herstellen voraus. Ich kenne die Form der Buchstaben, die ich herstelle und ich kenne die Wörter, die ich durch die Anordnung der Buchstaben herstelle. das Wort Tisch verwende, zeige ich ihm praktisch nie einen Tisch und ganz sicher gar nie eine mentale Repräsentation eines Tisches, ich erläutere das Wort, indem ich andere Worte dafür sage. Jedes bezeichnende Wort verwende ich in diesem Sinn als Er-Satz für einen Satz.

das Wort Tisch verwende, zeige ich ihm praktisch nie einen Tisch und ganz sicher gar nie eine mentale Repräsentation eines Tisches, ich erläutere das Wort, indem ich andere Worte dafür sage. Jedes bezeichnende Wort verwende ich in diesem Sinn als Er-Satz für einen Satz. der seine Bedeutung ausmacht. Ich kann dessen Teile, also Buchstaben und Wörter nicht beliebig formen und nicht beliebig anordnen. Ich muss es hinreichend richtig tun. In der Technik erscheint dieses Richtigsein von Text beispielsweise in Form von Computerprogrammen, wo umgangssprachlich von Programmier-„Sprachen“ gesprochen wird – obwohl kein Mensch eine Programmiersprache spircht.

der seine Bedeutung ausmacht. Ich kann dessen Teile, also Buchstaben und Wörter nicht beliebig formen und nicht beliebig anordnen. Ich muss es hinreichend richtig tun. In der Technik erscheint dieses Richtigsein von Text beispielsweise in Form von Computerprogrammen, wo umgangssprachlich von Programmier-„Sprachen“ gesprochen wird – obwohl kein Mensch eine Programmiersprache spircht. ist eine körperliche Tätigkeit, die ich – euphemistisch gesprochen – „lernen“ musste. Ich wurde zum Schön- und Richtigschreiben wie ein Hund trainiert. Dabei ging es nicht darum, was ich schreibe, sondern um das herstellende Handwerk, das spezifischen Kriterien unterliegt. Ich musste lernen, materielle Gegenstände zu formen, deren Formen in der Syntax einer Grammatik vorgezeichnet, mir also vorgeschrieben sind.

ist eine körperliche Tätigkeit, die ich – euphemistisch gesprochen – „lernen“ musste. Ich wurde zum Schön- und Richtigschreiben wie ein Hund trainiert. Dabei ging es nicht darum, was ich schreibe, sondern um das herstellende Handwerk, das spezifischen Kriterien unterliegt. Ich musste lernen, materielle Gegenstände zu formen, deren Formen in der Syntax einer Grammatik vorgezeichnet, mir also vorgeschrieben sind.